아키비움 검색

국가지정 > 보물

보은 법주사 마애여래의좌상

- 한자명報恩 法住寺 磨崖如來倚坐像

- 영문명Rock-carved Seated Buddha of Beopjusa Temple, Boeun

- 지정일/등록일1963-01-21

- 관할시군보은군

- 이칭/별칭보물 216, 법주사마애여래의상, 法住寺磨崖如來倚像

문화재 설명정보

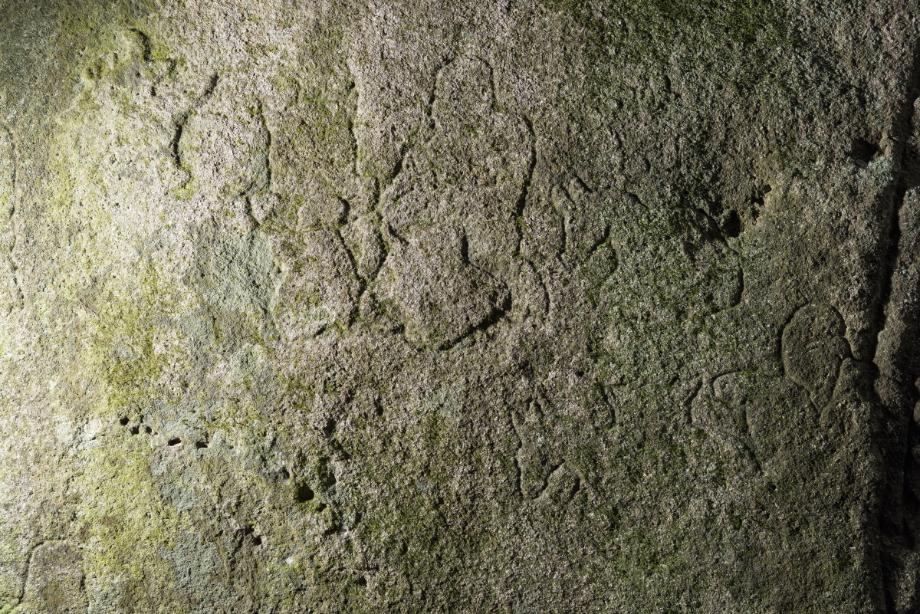

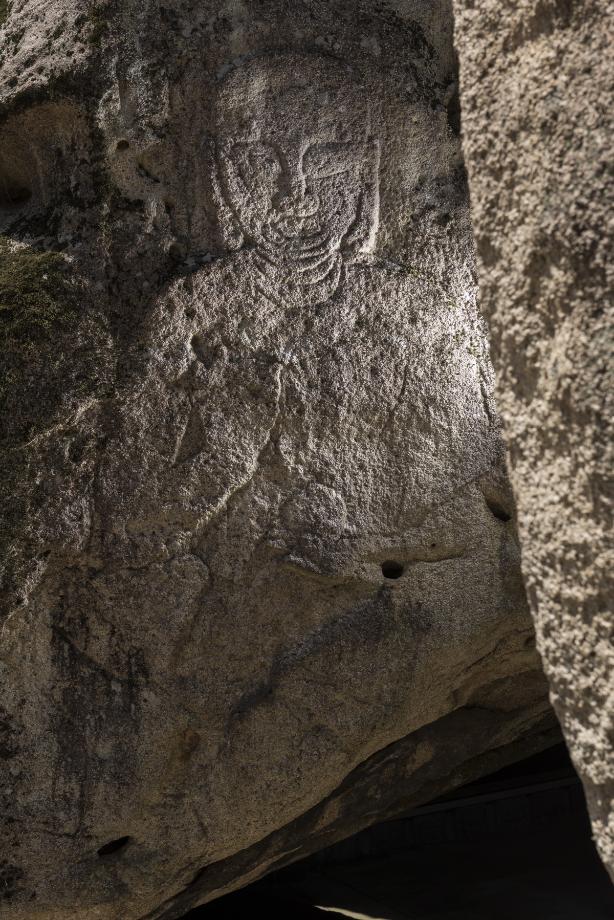

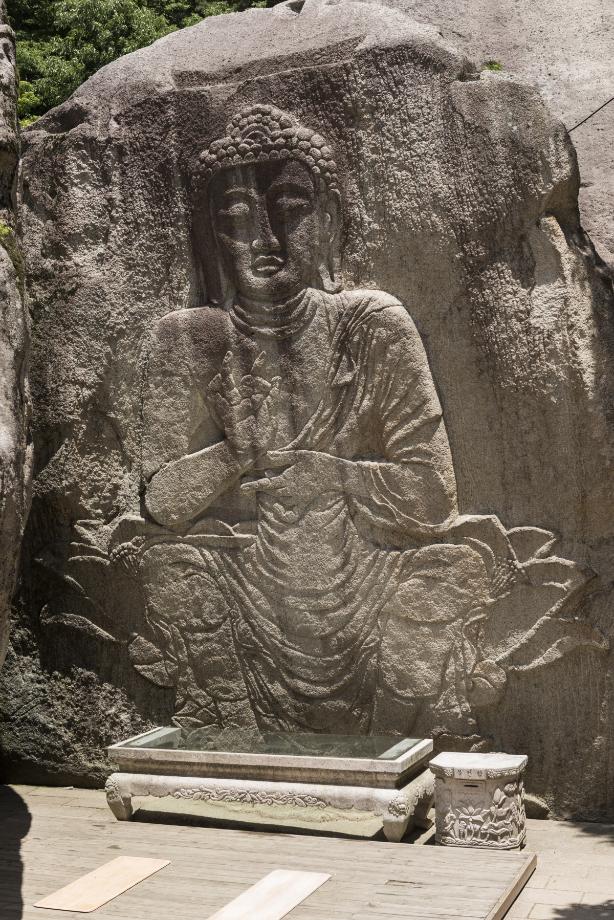

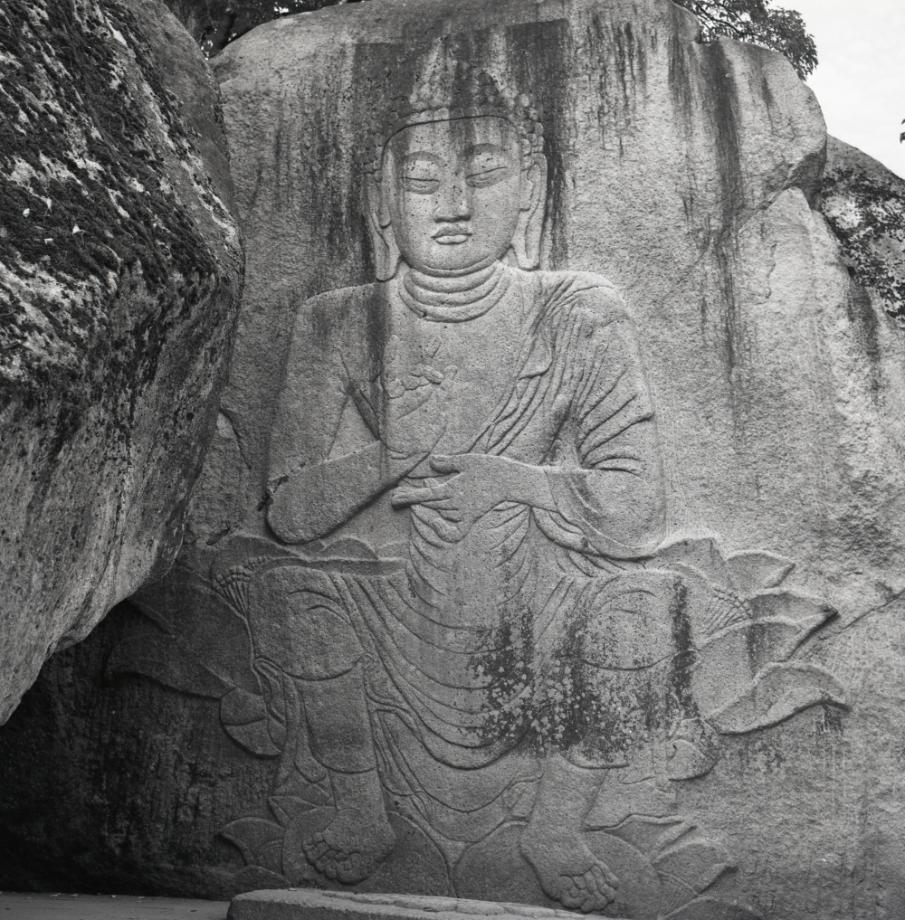

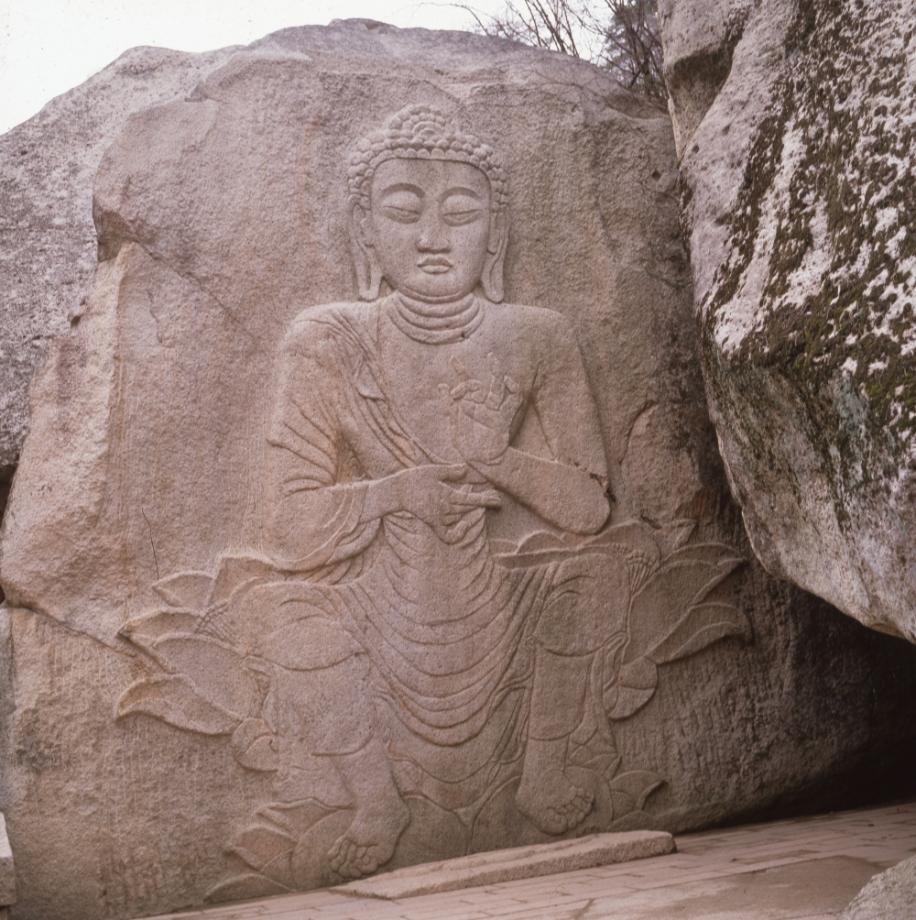

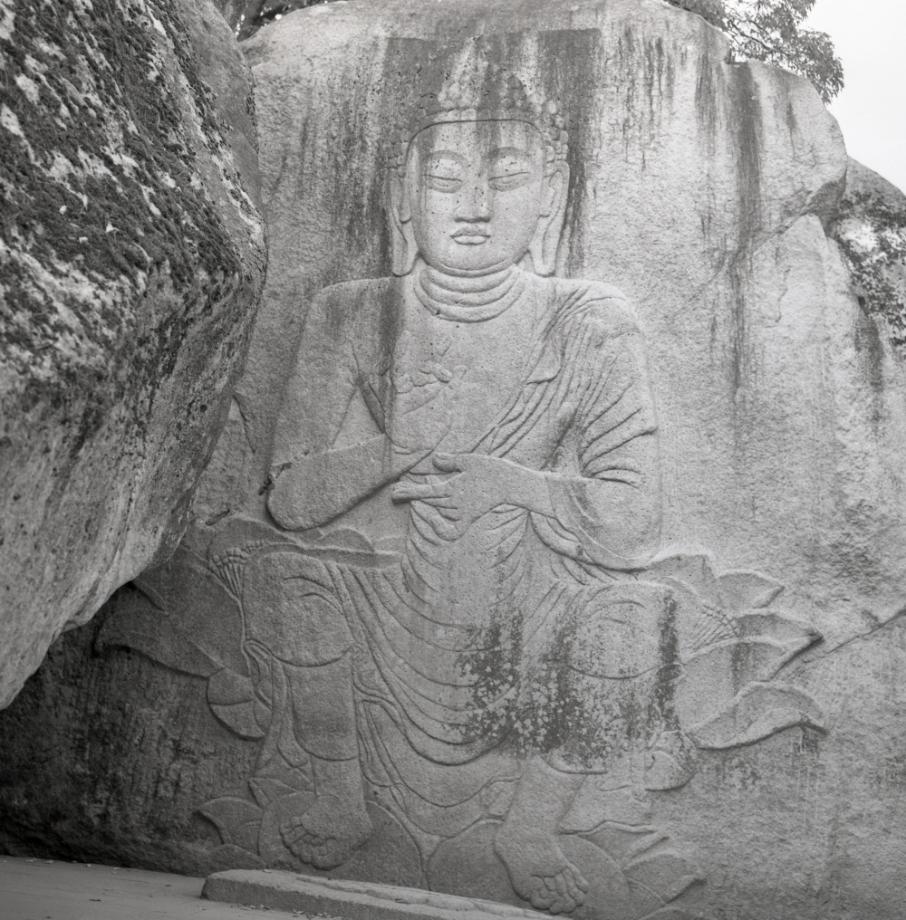

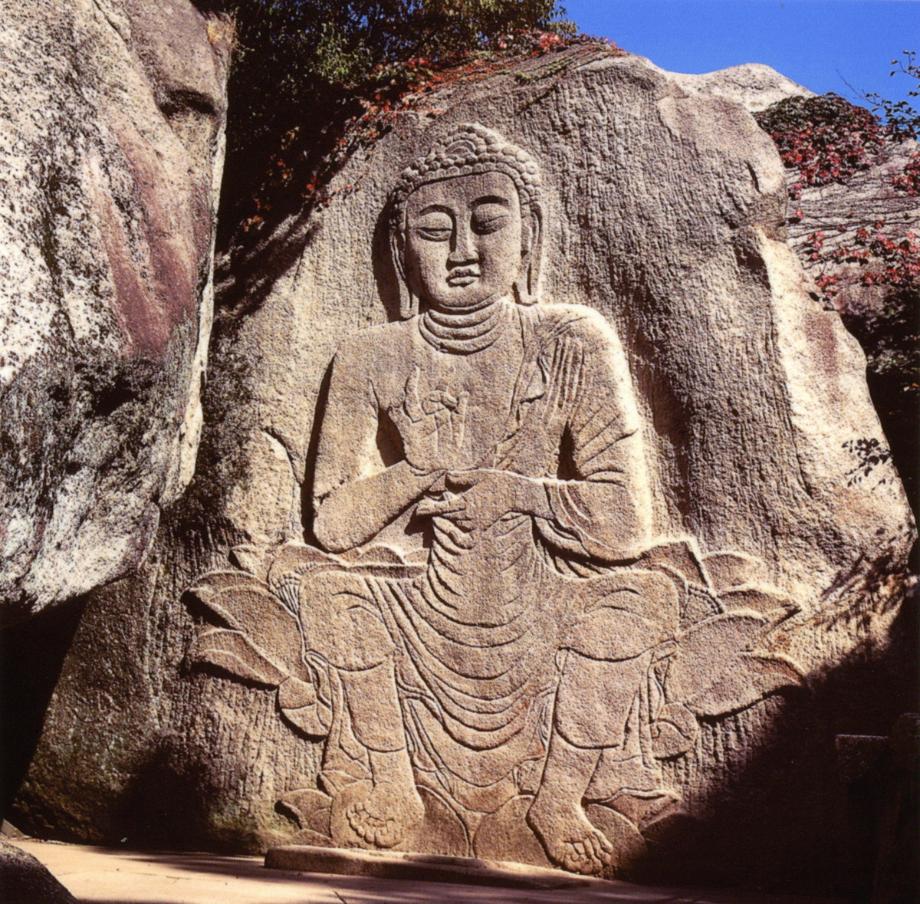

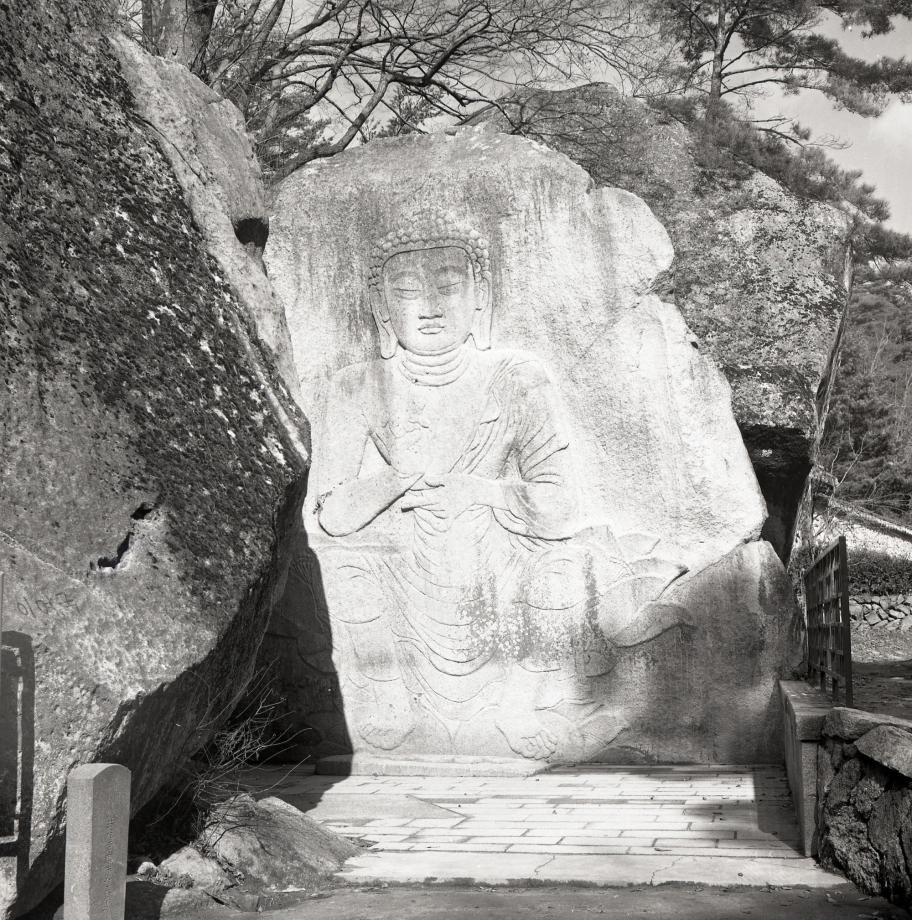

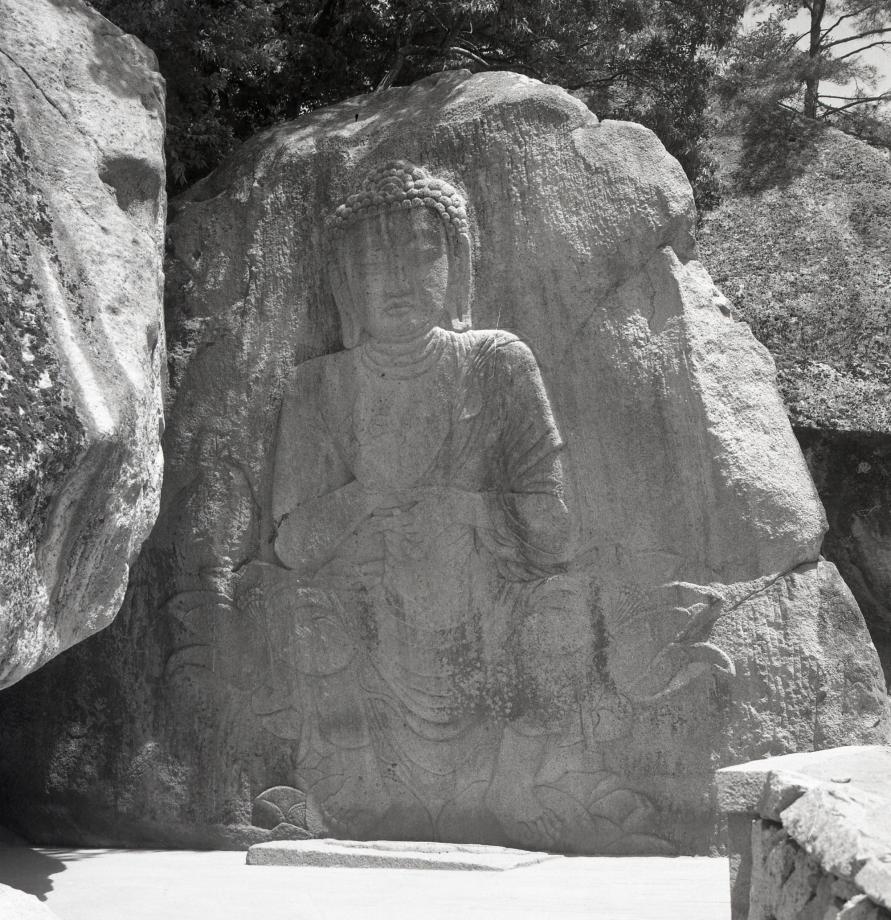

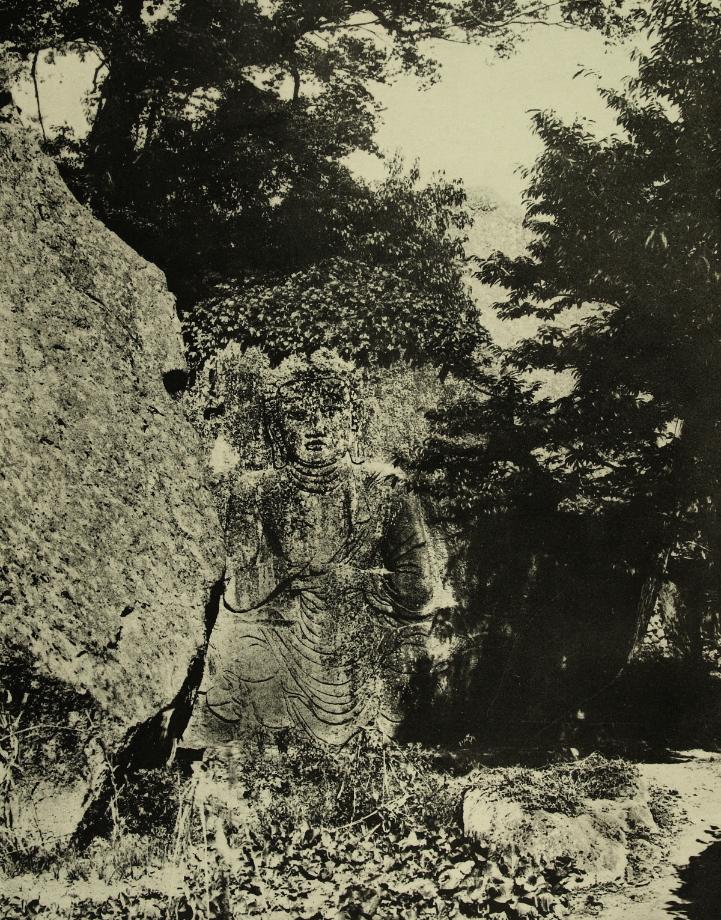

보은 법주사 마애여래의좌상은 고려시대의 대형 마애불로 법주사 금강문을 지나 경내로 들어서자마자 왼쪽 편에 위치한 커다란 바위에 조각되어 있다. 불상은 6m가 넘는 규모이며 두 다리를 늘어뜨렸고 의자에 걸터앉은 것 같은 자세를 취하고 있다.

머리는 동글동글 말려있는 나발이 있으며 육계가 낮다. 육계의 가운데는 반달모양의 계주가 표현되어 있다. 얼굴은 둥그스름한 편이며, 귀가 어깨에 닿을 듯이 기다랗다. 눈자위를 파서 눈두덩이가 튀어나와 보이며, 눈은 반쯤 내려뜨고 있는데 눈 끝이 살짝 치켜 올라가 있어 눈매가 제법 매섭다. 눈 속에는 동그란 눈동자를 표현하였다. 코 주변과 입가도 파서 광대가 불거졌고 팔자주름이 잡힌 것처럼 보인다. 입은 콧볼과 너비가 거의 같을 정도로 작게 표현되었다. 턱 밑에는 주름이 잡혀있고 목에 삼도를 두껍게 표현하여 전체적으로 얼굴이 풍만해 보인다. 이런 안면윤곽과 이목구비의 표현에서 부처의 근엄함이나 자비로움이 느껴지기 보다는 중생을 구제하기 위해 근심에 잠겨 침울해 보이는 모습을 하고 있다.

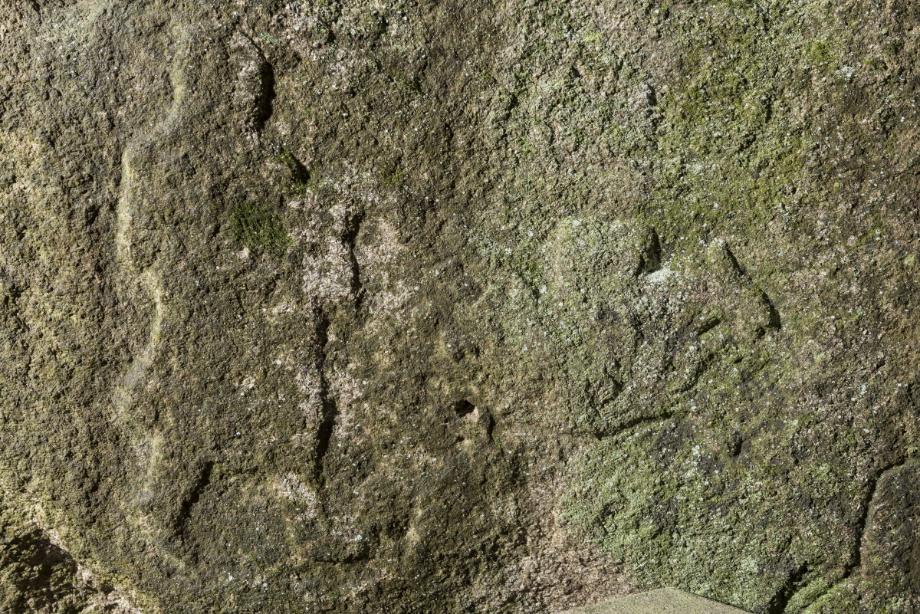

좌상의 어깨는 각이 져 있고 매우 넓은 편이나 상대적으로 허리는 잘록하여 상반신이 거의 역삼각형을 이루고 있다. 하반신도 장딴지부터 무릎까지는 옆으로 한껏 벌리고 있으며 발목이 모일정도로 다리를 꺾고 있어 비현실적인 모습을 보인다. 양 손은 가슴 앞까지 들어 올리고 있는데 오른손은 엄지와 중지를 맞잡고 왼손은 중지와 소지를 구부려 설법인(說法印)을 결하고 있다. 손가락의 마디와 손금, 손톱까지 매우 정교하게 표현하고 있다. 대의는 편단우견 방식으로 걸쳐져 오른쪽 어깨와 가슴이 그대로 드러나고 있다. 대의의 옷주름은 비교적 자연스럽게 흘러내리고 있지만 거의 같은 간격을 이루고 있는 등 다소 도식적으로 처리되었다. 종아리 부분에는 대의 안에 입은 하의가 드러나 보인다.

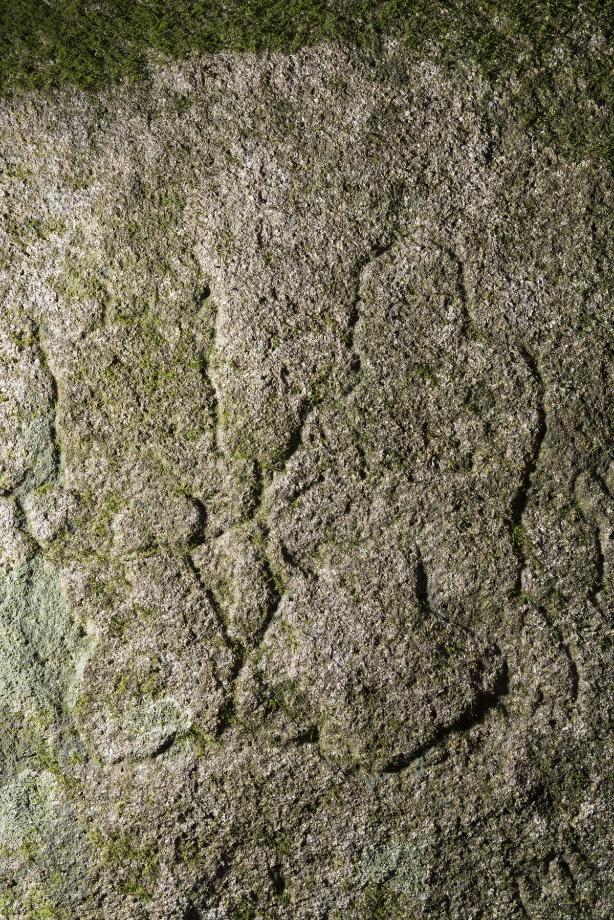

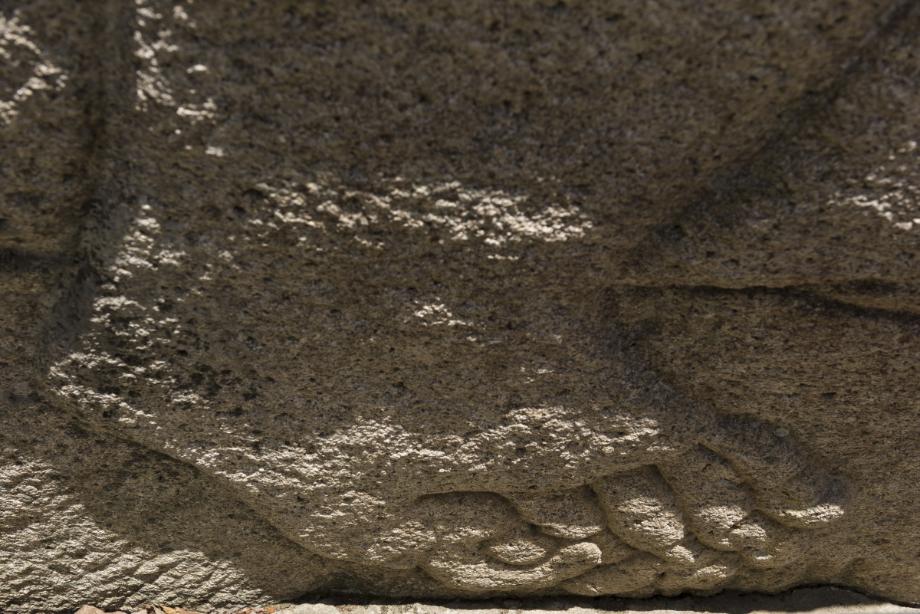

이 불상은 활짝 만개한 연화대좌에 앉아있는데, 연꽃 속에는 자방(子房)의 촘촘한 횡선이 표현되어 마치 불상이 깔고 앉은 방석처럼 표현되었다. 또 발밑에도 만개한 연꽃이 있어 대좌는 전체적으로 2단을 이루고 있다. 불상의 앞에는 둥근 연화가 새겨진 배례석이 놓여있다.

이 불상은 조화롭지 못한 이목구비의 표현이나 특정한 부위만을 과장해서 어색하고 비현실적인 불신의 표현, 대좌와 배례석의 연꽃의 표현방식 등을 볼 때 고려 초기에 제작되었을 것으로 추정되며, 의좌(椅坐)의 자세를 취하고 있는 점으로 볼 때 미륵불을 표현한 것으로 보인다.

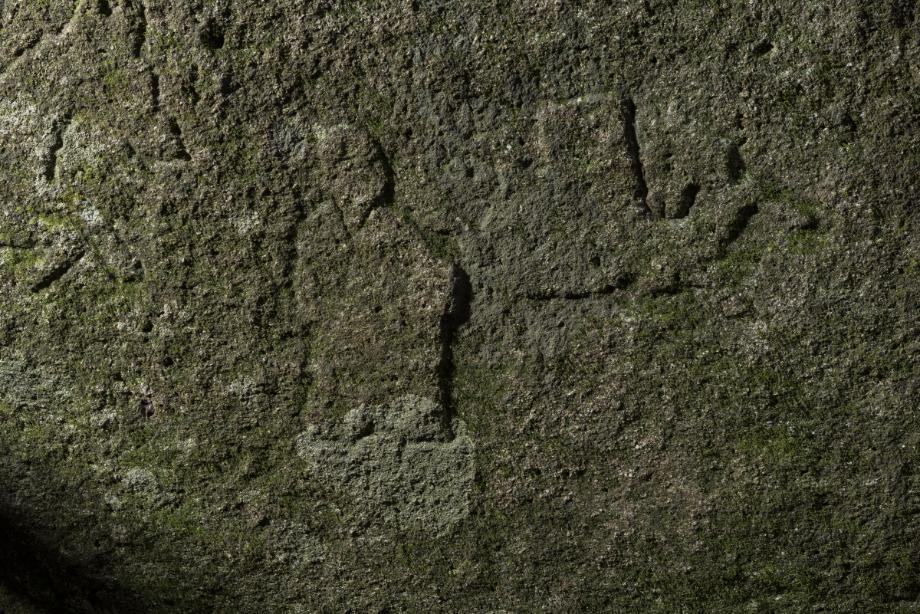

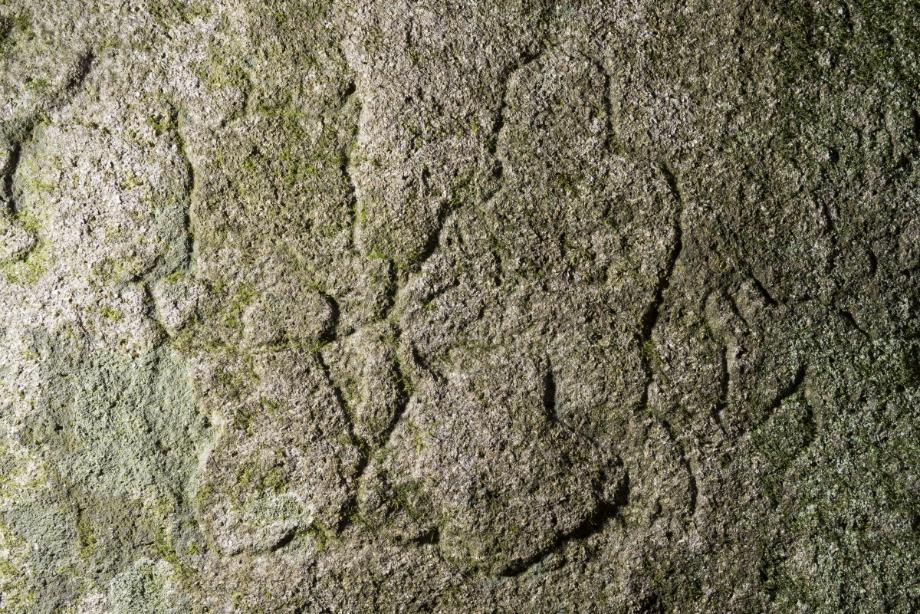

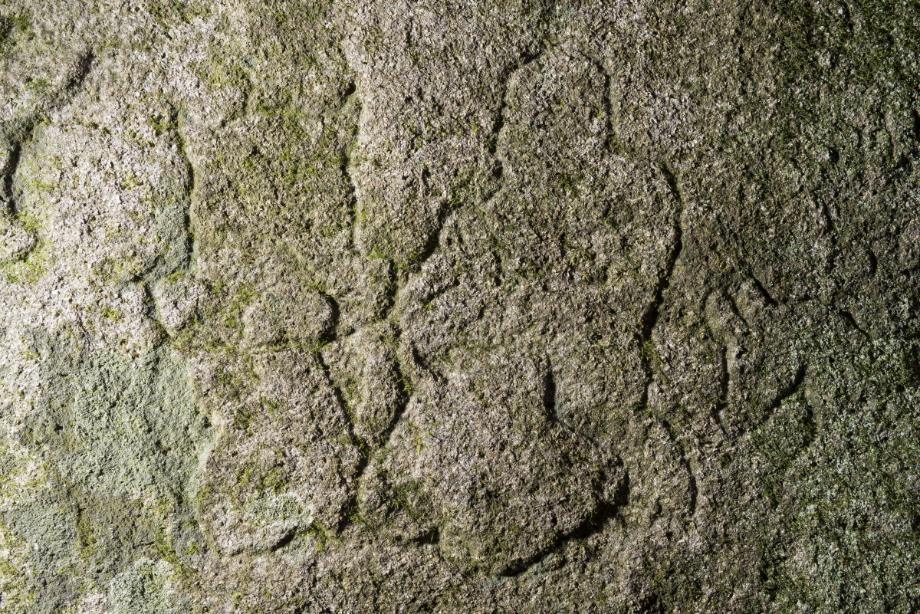

한편 마애여래의좌상 옆에는 민머리를 한 지장보살상이 새겨져 있는데, 미륵불과 지장보살은 법상종에서 가장 주요한 예배대상으로 신앙되었으며, 따라서 이 불상들은 통일신라시대 이래 법상종 사찰로 조영된 법주사의 역사와 신앙을 대변하고 있다고 할 수 있다. 또한 마애여래의좌상의 오른쪽 바위 면에는 경전으로 보이는 짐을 실은 말과 말을 끄는 사람이 새겨져 있는데, 이것은 의신조사(義神祖師)가 인도에서 경전을 실어 온 것을 표현한 것이며 부처의 법이 머무는 공간, 즉 법주(法住)라는 사찰의 이름이 정해지게 된 내력을 담은 법주사의 창건연기를 나타낸 것이다. 따라서 마애여래의좌상과 지장보살상, 그리고 창건연기가 표현된 이 바위는 법주사에서 매우 중요한 신앙공간이었던 것으로 추정된다.

머리는 동글동글 말려있는 나발이 있으며 육계가 낮다. 육계의 가운데는 반달모양의 계주가 표현되어 있다. 얼굴은 둥그스름한 편이며, 귀가 어깨에 닿을 듯이 기다랗다. 눈자위를 파서 눈두덩이가 튀어나와 보이며, 눈은 반쯤 내려뜨고 있는데 눈 끝이 살짝 치켜 올라가 있어 눈매가 제법 매섭다. 눈 속에는 동그란 눈동자를 표현하였다. 코 주변과 입가도 파서 광대가 불거졌고 팔자주름이 잡힌 것처럼 보인다. 입은 콧볼과 너비가 거의 같을 정도로 작게 표현되었다. 턱 밑에는 주름이 잡혀있고 목에 삼도를 두껍게 표현하여 전체적으로 얼굴이 풍만해 보인다. 이런 안면윤곽과 이목구비의 표현에서 부처의 근엄함이나 자비로움이 느껴지기 보다는 중생을 구제하기 위해 근심에 잠겨 침울해 보이는 모습을 하고 있다.

좌상의 어깨는 각이 져 있고 매우 넓은 편이나 상대적으로 허리는 잘록하여 상반신이 거의 역삼각형을 이루고 있다. 하반신도 장딴지부터 무릎까지는 옆으로 한껏 벌리고 있으며 발목이 모일정도로 다리를 꺾고 있어 비현실적인 모습을 보인다. 양 손은 가슴 앞까지 들어 올리고 있는데 오른손은 엄지와 중지를 맞잡고 왼손은 중지와 소지를 구부려 설법인(說法印)을 결하고 있다. 손가락의 마디와 손금, 손톱까지 매우 정교하게 표현하고 있다. 대의는 편단우견 방식으로 걸쳐져 오른쪽 어깨와 가슴이 그대로 드러나고 있다. 대의의 옷주름은 비교적 자연스럽게 흘러내리고 있지만 거의 같은 간격을 이루고 있는 등 다소 도식적으로 처리되었다. 종아리 부분에는 대의 안에 입은 하의가 드러나 보인다.

이 불상은 활짝 만개한 연화대좌에 앉아있는데, 연꽃 속에는 자방(子房)의 촘촘한 횡선이 표현되어 마치 불상이 깔고 앉은 방석처럼 표현되었다. 또 발밑에도 만개한 연꽃이 있어 대좌는 전체적으로 2단을 이루고 있다. 불상의 앞에는 둥근 연화가 새겨진 배례석이 놓여있다.

이 불상은 조화롭지 못한 이목구비의 표현이나 특정한 부위만을 과장해서 어색하고 비현실적인 불신의 표현, 대좌와 배례석의 연꽃의 표현방식 등을 볼 때 고려 초기에 제작되었을 것으로 추정되며, 의좌(椅坐)의 자세를 취하고 있는 점으로 볼 때 미륵불을 표현한 것으로 보인다.

한편 마애여래의좌상 옆에는 민머리를 한 지장보살상이 새겨져 있는데, 미륵불과 지장보살은 법상종에서 가장 주요한 예배대상으로 신앙되었으며, 따라서 이 불상들은 통일신라시대 이래 법상종 사찰로 조영된 법주사의 역사와 신앙을 대변하고 있다고 할 수 있다. 또한 마애여래의좌상의 오른쪽 바위 면에는 경전으로 보이는 짐을 실은 말과 말을 끄는 사람이 새겨져 있는데, 이것은 의신조사(義神祖師)가 인도에서 경전을 실어 온 것을 표현한 것이며 부처의 법이 머무는 공간, 즉 법주(法住)라는 사찰의 이름이 정해지게 된 내력을 담은 법주사의 창건연기를 나타낸 것이다. 따라서 마애여래의좌상과 지장보살상, 그리고 창건연기가 표현된 이 바위는 법주사에서 매우 중요한 신앙공간이었던 것으로 추정된다.

This image of Buddha in a seated position is carved on a large rock located on the left-hand side inside Geumgangmun Gate of Beopjusa Temple. Standing over six meters tall, the image is presumed to have been carved in the early Goryeo period (918-1392). The right side of the rock features a scene of a man with a horse carrying a heavy load, probably taken from the Buddhist scriptures, which experts believe was inspired by the historic event in which the monk Uisin (fl. 6th c.), the founder of the temple, brought the scriptures from India to his temple, which he named Beopju, or “the Abode of the Buddha’s Law.” Given that the images of Buddha, Ksitigarbha Bodhisattva and the founder of the temple are carved upon it, the rock must have been a very important object of worship for the community of monks at the temple.

法住寺の金剛門を通って境内に入ると、左側に大きな岩があるが、この岩に磨崖如来倚坐像が彫刻されている。仏像は高さ6mを超える規模で、高麗初期につくられたと思われる。一方、磨崖如来倚坐像の右側の岩壁には、経典と思われる荷物を積んだ馬とその馬を引く人の姿が刻まれているが、これは義信(ウィシン)祖師がインドから経典を運んできたことを表現したものであり、仏の法が住まう空間、つまり“法住”という寺院の名前が定められた由来を語る、法住寺の創建縁起を表したものである。したがって、磨崖如来倚坐像と地蔵菩薩像、そして創建縁起が表現されたこの岩は、法住寺において非常に重要な信仰空間であったと推定される。

문화유산 상세정보

제 0216 호

보물 216, 법주사마애여래의상, 法住寺磨崖如來倚像

유물 > 불교조각 > 석조 > 불상

종교신앙 > 불교 > 예배 > 불상

고려시대

보은군

1963-01-21

-

회화·조각>석불(부동산)

-

석재

좌상

-

전체높이5m, 연화태좌석높이2.84m,평면연화석폭2.27m

1구

49.1

대표 소재지 공개

충청북도 보은군 속리산면 법주사로 405

대표 보관장소 공개

충청북도 보은군 속리산면 사내리 산1-1(법주사)

소유 관리 점유 정보

참고문헌

문화재관리국, 1963, 『지정문화재실태조사서(보물)』. [아카이브 > 학술자료 수록]

문화재청, 2010, 『국보·보물 건조물 문화재 정기조사 제3권』. [아카이브 > 학술자료 수록]

충북문화유산지킴이, 2014, 『충북문화재 모니터링 점검보고서 上』. [아카이브 > 학술자료 수록]

충북문화재돌봄사업단, 2015, 『충청북도 문화재돌봄사업 결과보고서Ⅰ』. [아카이브 > 학술자료 수록]

국립문화재연구소, 2016, 『국가지정 건조물문화재(국보·보물)정기조사②』. [아카이브 > 학술자료 수록]

충북문화재돌봄사업단, 2018, 『충청북도 문화재 돌봄사업 활동보고서』. [아카이브 > 학술자료 수록]

예그린건축사사무소, 2018, 『보은 법주사 마애여래의좌상 정밀실측조사보고서』. [아카이브 > 학술자료 수록]

국립문화재연구소, 2019, 『국가지정 건조물문화재 정기조사 국보·보물3』. [아카이브 > 학술자료 수록]

충북문화재돌봄사업단, 2019, 『충청북도 문화재 돌봄사업 활동보고서』. [아카이브 > 학술자료 수록]

충북문화재돌봄사업단, 2020, 『충청북도 문화재 돌봄사업 활동보고서』. [아카이브 > 학술자료 수록]

국립문화재연구원, 2023, 『국가지정 건조물문화재 정기조사 국보 보물 3』. [아카이브 > 학술자료 수록]

이미지

동영상

- 자료가 없습니다.

음원

- 자료가 없습니다.

문서

- 자료가 없습니다.

도면

- 자료가 없습니다.

3D

원시자료

- 자료가 없습니다.