아키비움 검색

시도지정 > 충북 유형문화유산

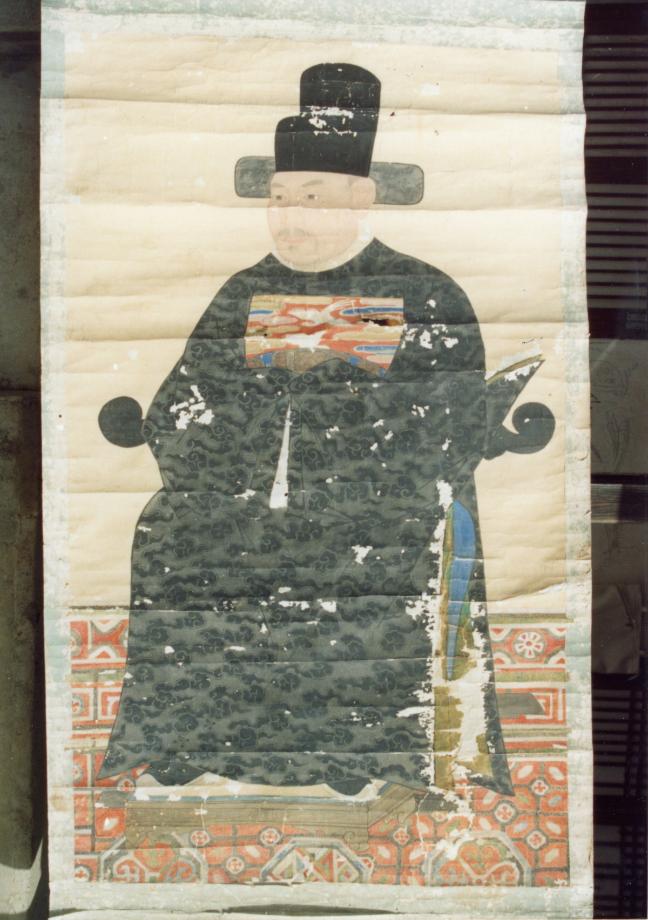

신경행 초상

- 한자명辛景行 肖像

- 영문명Portrait of Sin Gyeong-haeng

- 지정일/등록일1986-04-28

- 관할시군괴산군

- 이칭/별칭유형 155, 신경행 영정, 辛景行 影幀

문화재 설명정보

조선 중기의 문신인 신경행(辛景行, 1559~1623)의 초상이다.

신경행의 본관은 영산(靈山), 자는 백도(伯道), 호는 조은(釣隱)이며 습독(習讀) 신질(辛垤)의 아들이다. 1573년(선조 6)에 진사시(進士試)에 합격하였으며 1577년에 별시문과(別試文科)에 급제하였다. 1592년에 한산군수가 되었고 1596년 충청도순찰사의 종사관이 되었는데 이때 관내 홍주(洪州)에서 이몽학(李夢鶴)의 난이 일어나자 난의 진압에 공을 세웠다. 다음해에 군자시정(軍資寺正)이 되었고 1604년(선조 37)에 청난삼등공신(淸難三等功臣)에 책록되고 영성군(靈城君)에 봉해졌다. 시호는 충익(忠翼)이다.

임진왜란 때 큰 공을 세운 선무공신(宣武功臣) 및 선조를 의주까지 호종(扈從)한 호성공신(扈聖功臣)과 함께 발급된 청난공신교서(淸難功臣敎書)에는 녹훈 사실이 상세하게 기록되어 있어 당시의 청난공신 포상 규정을 비롯하여 교서의 양식과 문체를 살펴 볼 수 있는 귀중한 사료적 가치를 지니고 있다. 보물 제1380호로 지정된 신경행 청난공신교서는 현재 국립청주박물관에 소장되어 있다.

초상은 사모(紗帽)를 쓰고 운두문(雲頭文)이 그려진 흑색 단령과 백한[白鷳, 꿩과에 속하는 새] 흉배와 품대(品帶)를 착용하였다. 교의에 앉은 관복 차림의 전신좌상으로 이모본(移模本)이며 원본은 청난공신에 책록된 것을 기념하여 왕명에 의해 그려진 공신화상으로 추정된다. 오른쪽을 바라보는 얼굴의 이목구비는 부드러운 갈색 필선으로 묘사하고 눈 주위와 법령[法令, 양쪽 광대뼈와 코 사이를 지나 입가로 내려오는 굵은 선]에 약간의 선염을 더해 입체감을 나타내었고 갈색과 백색의 가는 필선으로 수염을 표현하였다.

두 손을 맞잡아 공수(拱手)한 소매 사이로 안에 입은 포의 소매 끝이 보이며 단령 뒷자락을 들고 앉아서 교의 뒤로 뻗치는 세모꼴의 무[윗 옷의 양쪽 겨드랑이 아래에 대는 딴 폭]가 그려져 있고 왼쪽의 단령 트임 사이로 안감과 속에 입은 철릭이 드러난다. 교의의 대부분은 단령에 가려있고 위로 향해 말린 양쪽 손잡이 부분만 보인다. 바닥에는 화려한 문양의 채전(彩顫)이 깔려 있고 족좌대(足座臺) 위에는 흑피화를 신은 양 발이 팔자(八字)형으로 놓여 있으며 발 딛는 부분에는 민무늬돗자리가 깔려 있다. 이들은 17세기 전반 이후의 공신화상에 나타나는 특징으로 이 그림이 이모본이기는 하지만 원본인 조선 중기 공신 초상화의 전형적인 특징을 그대로 모사하였음을 보여준다. 그러나 조선 중기의 사모는 높이가 낮은데 반하여 이 초상화에는 높게 표현되어 있어 이모된 시기는 조선 후기로 추정된다.

같은 시기에 그려진 호성, 선무, 청난공신화상의 제작과정은 『호성선무청난삼공신도감의궤(扈聖宣武淸難三功臣都監儀軌)』에 자세히 기록되어 있다.

신경행의 본관은 영산(靈山), 자는 백도(伯道), 호는 조은(釣隱)이며 습독(習讀) 신질(辛垤)의 아들이다. 1573년(선조 6)에 진사시(進士試)에 합격하였으며 1577년에 별시문과(別試文科)에 급제하였다. 1592년에 한산군수가 되었고 1596년 충청도순찰사의 종사관이 되었는데 이때 관내 홍주(洪州)에서 이몽학(李夢鶴)의 난이 일어나자 난의 진압에 공을 세웠다. 다음해에 군자시정(軍資寺正)이 되었고 1604년(선조 37)에 청난삼등공신(淸難三等功臣)에 책록되고 영성군(靈城君)에 봉해졌다. 시호는 충익(忠翼)이다.

임진왜란 때 큰 공을 세운 선무공신(宣武功臣) 및 선조를 의주까지 호종(扈從)한 호성공신(扈聖功臣)과 함께 발급된 청난공신교서(淸難功臣敎書)에는 녹훈 사실이 상세하게 기록되어 있어 당시의 청난공신 포상 규정을 비롯하여 교서의 양식과 문체를 살펴 볼 수 있는 귀중한 사료적 가치를 지니고 있다. 보물 제1380호로 지정된 신경행 청난공신교서는 현재 국립청주박물관에 소장되어 있다.

초상은 사모(紗帽)를 쓰고 운두문(雲頭文)이 그려진 흑색 단령과 백한[白鷳, 꿩과에 속하는 새] 흉배와 품대(品帶)를 착용하였다. 교의에 앉은 관복 차림의 전신좌상으로 이모본(移模本)이며 원본은 청난공신에 책록된 것을 기념하여 왕명에 의해 그려진 공신화상으로 추정된다. 오른쪽을 바라보는 얼굴의 이목구비는 부드러운 갈색 필선으로 묘사하고 눈 주위와 법령[法令, 양쪽 광대뼈와 코 사이를 지나 입가로 내려오는 굵은 선]에 약간의 선염을 더해 입체감을 나타내었고 갈색과 백색의 가는 필선으로 수염을 표현하였다.

두 손을 맞잡아 공수(拱手)한 소매 사이로 안에 입은 포의 소매 끝이 보이며 단령 뒷자락을 들고 앉아서 교의 뒤로 뻗치는 세모꼴의 무[윗 옷의 양쪽 겨드랑이 아래에 대는 딴 폭]가 그려져 있고 왼쪽의 단령 트임 사이로 안감과 속에 입은 철릭이 드러난다. 교의의 대부분은 단령에 가려있고 위로 향해 말린 양쪽 손잡이 부분만 보인다. 바닥에는 화려한 문양의 채전(彩顫)이 깔려 있고 족좌대(足座臺) 위에는 흑피화를 신은 양 발이 팔자(八字)형으로 놓여 있으며 발 딛는 부분에는 민무늬돗자리가 깔려 있다. 이들은 17세기 전반 이후의 공신화상에 나타나는 특징으로 이 그림이 이모본이기는 하지만 원본인 조선 중기 공신 초상화의 전형적인 특징을 그대로 모사하였음을 보여준다. 그러나 조선 중기의 사모는 높이가 낮은데 반하여 이 초상화에는 높게 표현되어 있어 이모된 시기는 조선 후기로 추정된다.

같은 시기에 그려진 호성, 선무, 청난공신화상의 제작과정은 『호성선무청난삼공신도감의궤(扈聖宣武淸難三功臣都監儀軌)』에 자세히 기록되어 있다.

This work portrays Sin Gyeong-haeng (1559~1623), a civilian official of the mid-Joseon Dynasty, dressed in a courtier’s ceremonial robe decorated with cloud patterns and a hat. His robe is embroidered with the insignia front and back and a waist belt that indicate his official rank. It is thought that the portrait was painted at the King’s behest to commemorate Sin’s designation as a meritorious retainer who accomplished distinguished deeds while suppressing a rebellion led by Yi Mong-hak in 1604 (37th year of the reign of King Seonjo of Joseon). Sin’s facial features are portrayed in soft brown lines, his beard in thin brown and white lines, while the addition of a slightly dark color around the eyes and nose create a cubic effect. The contemporary process of producing portraits of meritorious retainers is recorded in detail in Hoseong seonmu cheongnan samgongsindogam euigwe (Manuals of Various State Events of the Government Office of Records on Meritorious Subjects).

朝鮮中期の文臣である辛景行(シン・ギョンヘン、1559〜1623)の肖像である。紗帽を被り、雲頭文が施された黒団領と白鷳胸背、品帯を着用している。交椅に座った官服姿の全身坐像で、模写本であり、原本は清難功臣に封じられたことを記念して王命によって描かれた功臣画像と推定される。右向きの顔の目鼻立ちを柔らかな茶色の筆線で描写し、目元やほうれい線に軽く渲染を加えて立体感を表しており、茶色と白色の細い筆線で髭を表現している。同じ時期に描かれた扈聖・宣武・清難功臣画像の制作過程については、『扈聖宣武清難三功臣都監儀軌』に詳細に記録されている。

문화유산 상세정보

제 0155 호

유형 155, 신경행 영정, 辛景行 影幀

유물 > 일반회화 > 인물화 > 초상화

문화예술 > 서화 > 회화 > 일반회화

조선시대

괴산군

1986-04-28

-

회화·조각>초상화

-

섬유

-

-

105.5×230㎝

1폭

-

소유 관리 점유 정보

참고문헌

충청북도문화재연구원, 2018, 『도지정문화재(동산) 문화재 정기조사』. [아카이브 > 학술자료 수록]

충청북도문화재연구원, 2023, 『충청북도 도지정문화재 정기조사 결과보고서 보은옥천영동증평진천괴산음성군편』. [아카이브 > 학술자료 수록]

이미지

동영상

- 자료가 없습니다.

음원

- 자료가 없습니다.

문서

- 자료가 없습니다.

도면

- 자료가 없습니다.

3D

- 자료가 없습니다.

원시자료

- 자료가 없습니다.