아키비움 검색

시도지정 > 충북 유형문화유산

이공기 호성공신교서 및 초상

- 한자명李公沂 扈聖功臣敎書 및 肖像

- 영문명Portrait and Royal Certificate of Meritorious Subject Yi Gong-gi

- 지정일/등록일2009-09-11

- 관할시군제천시

- 이칭/별칭유형 304, 한계군 이공기 호성공신교서 및 초상, 韓溪君 李公沂 扈聖功臣敎書 및 肖像

문화재 설명정보

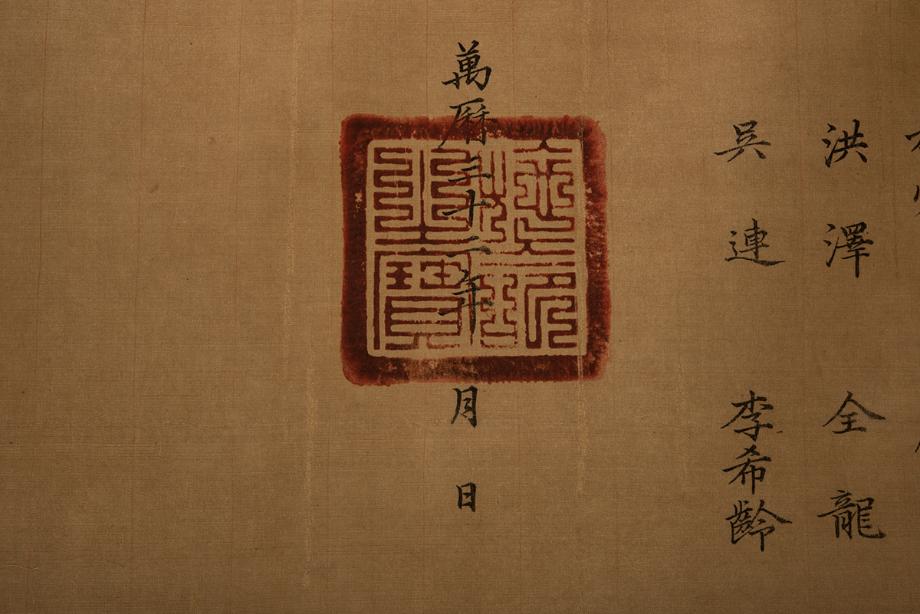

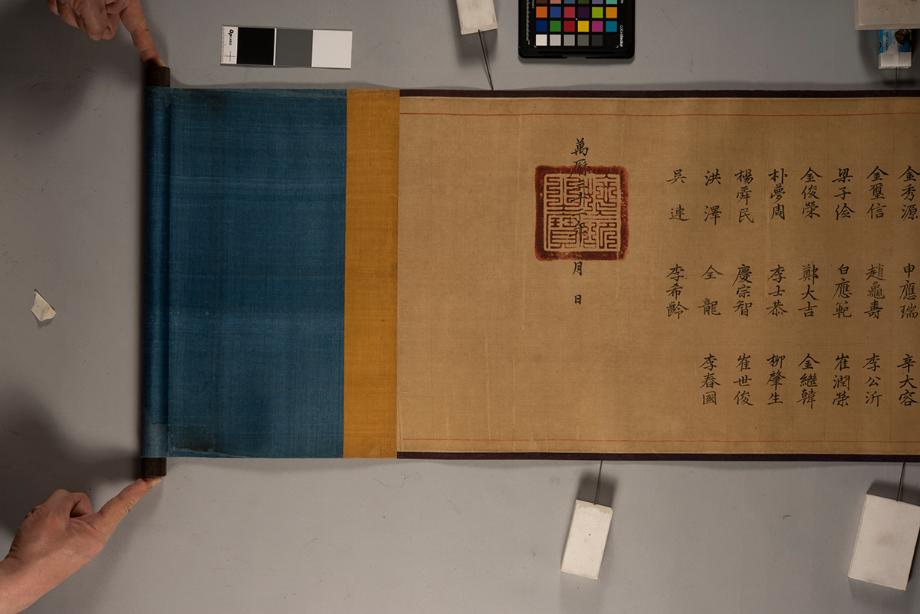

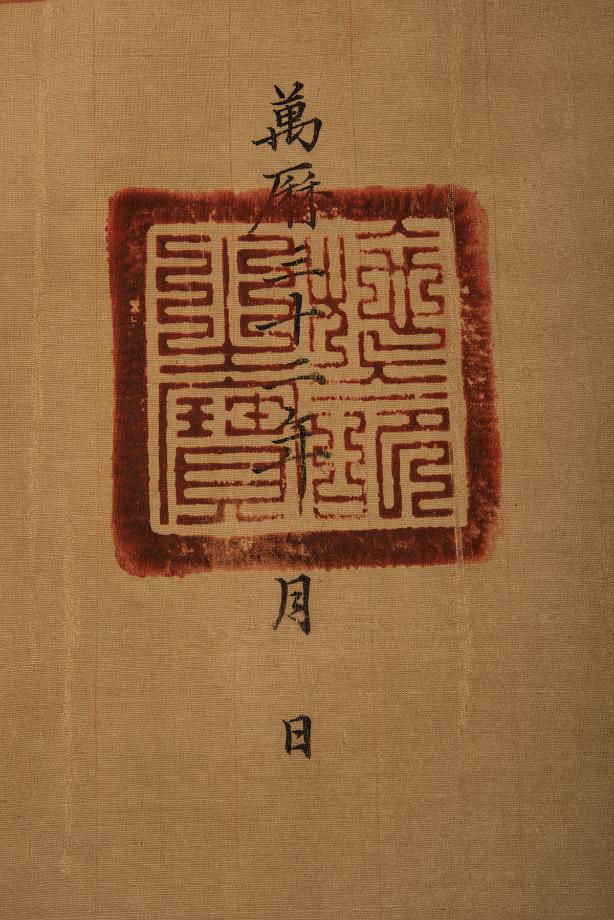

1604년(선조 37) 10월에 호성공신(扈聖功臣) 3등에 녹훈된 한계군(韓溪君) 이공기(李公沂, ?~1605)에게 내린 공신교서와 왕명에 의해 제작되고 하사된 호성공신 초상화이다.

조선 중기에 활동한 명의(名醫)인 이공기는 본관이 한산(韓山)이며 선조년간(1567~1608)에 어의(御醫)를 지냈다. 임진왜란 중에 서울에서 의주까지 선조의 피난을 호종한 공으로 허준(許浚, 1539~1615) 등과 함께 호성공신에 녹훈되었으며 1644년(인조 22)에 종1품 숭정대부(崇政大夫)에 추증되었다.

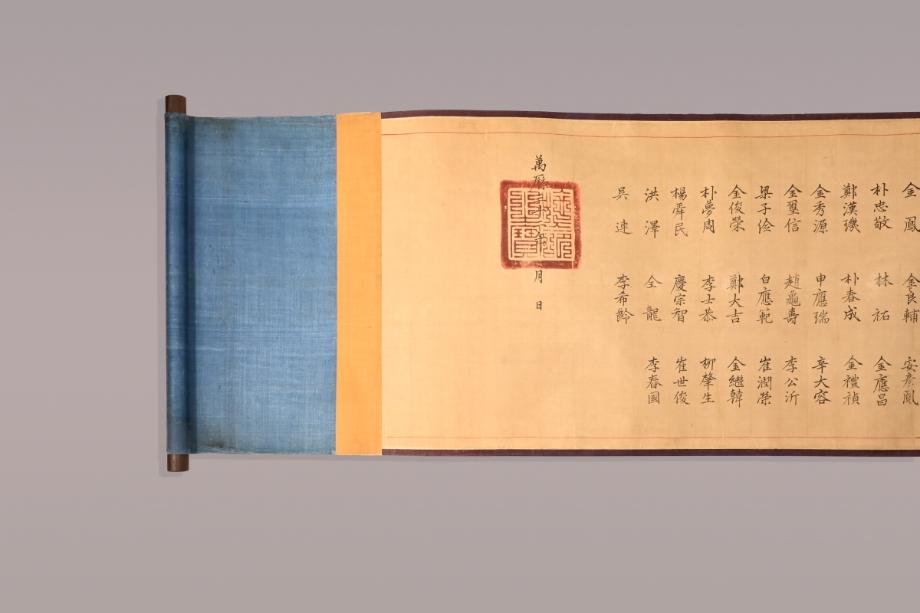

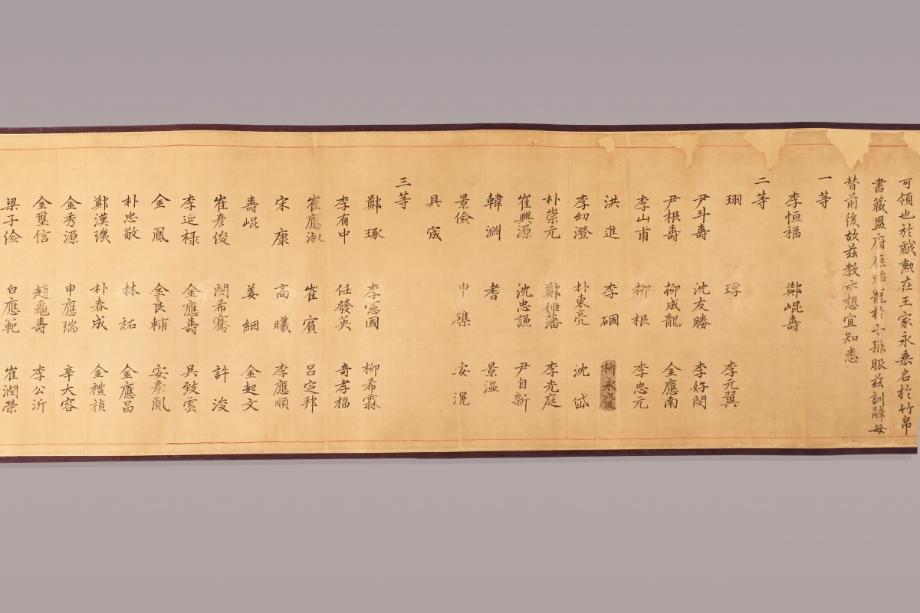

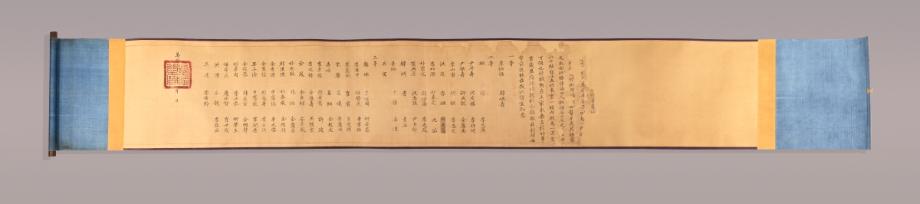

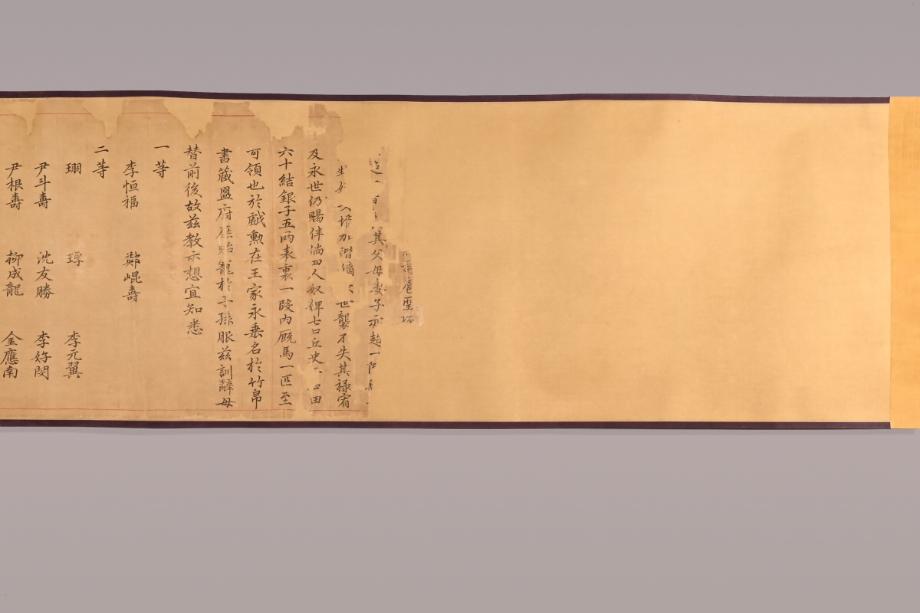

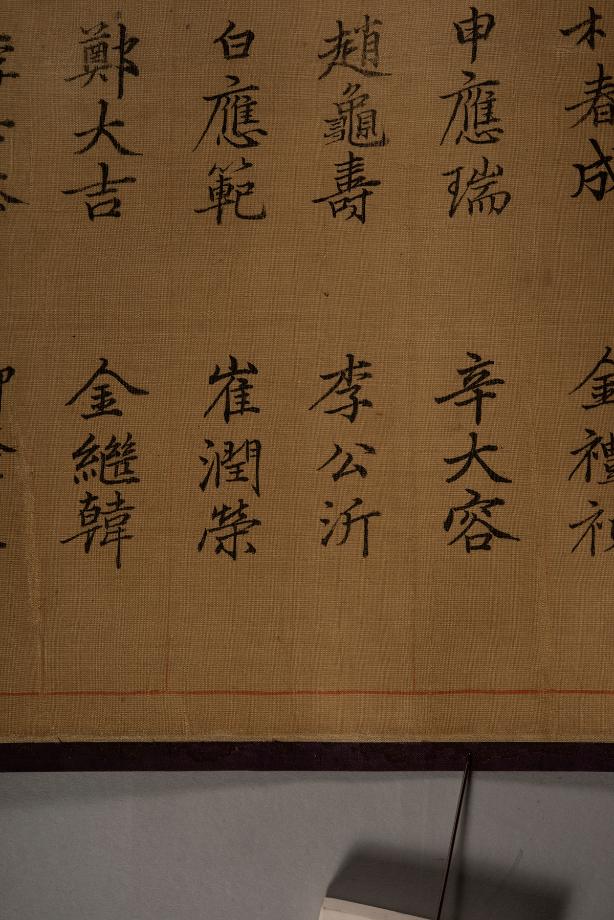

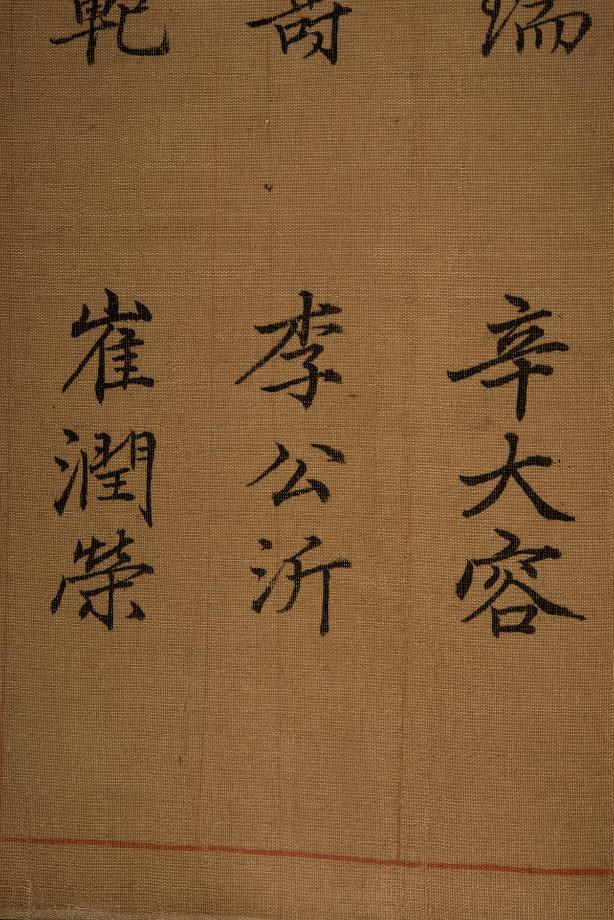

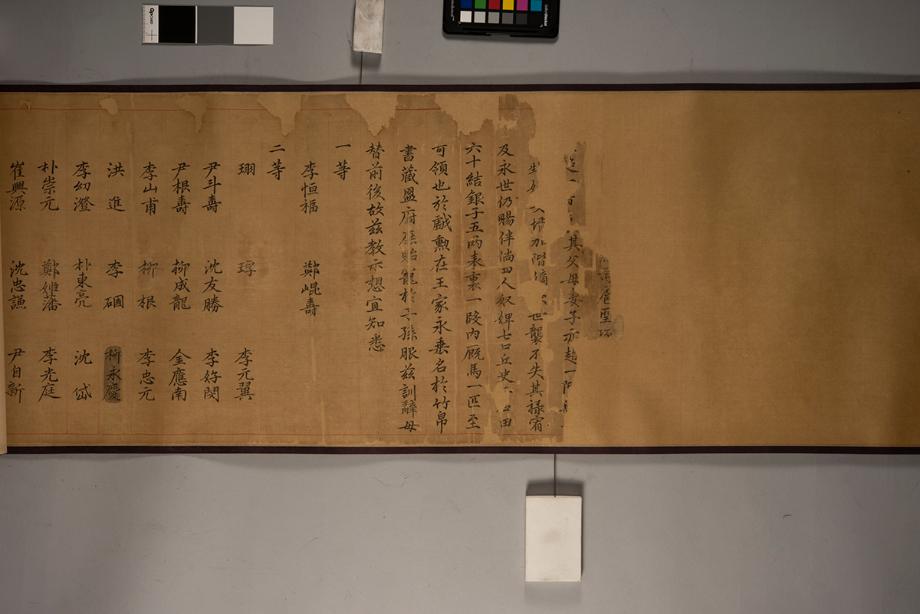

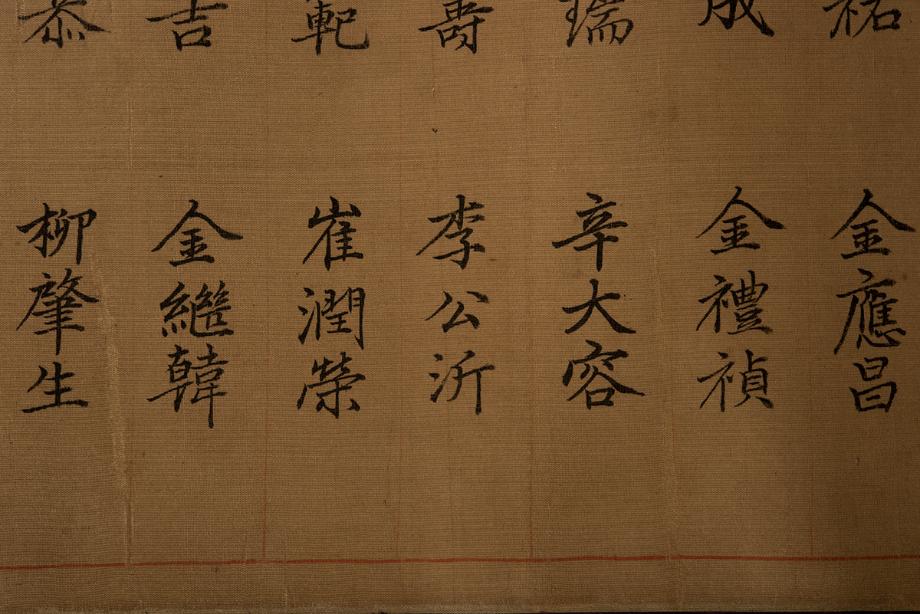

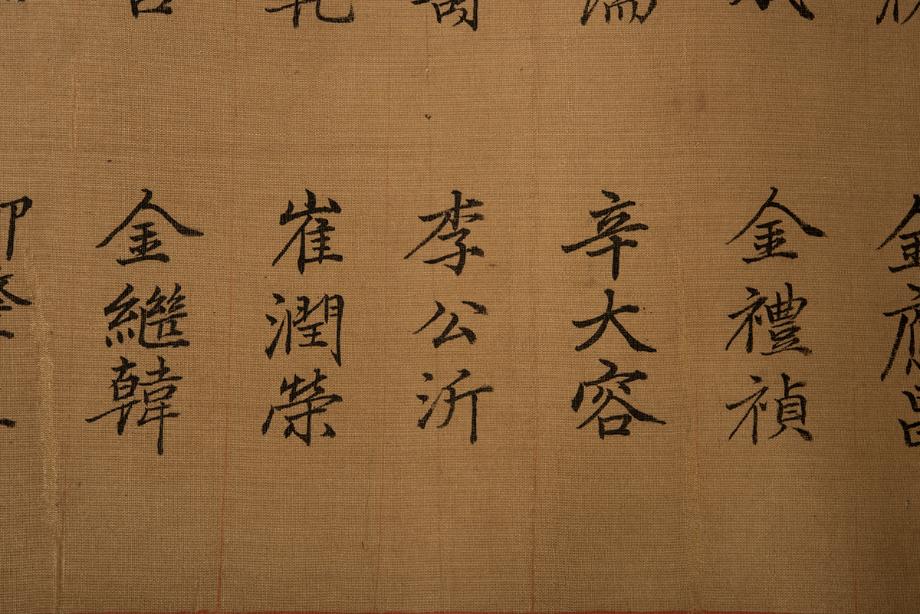

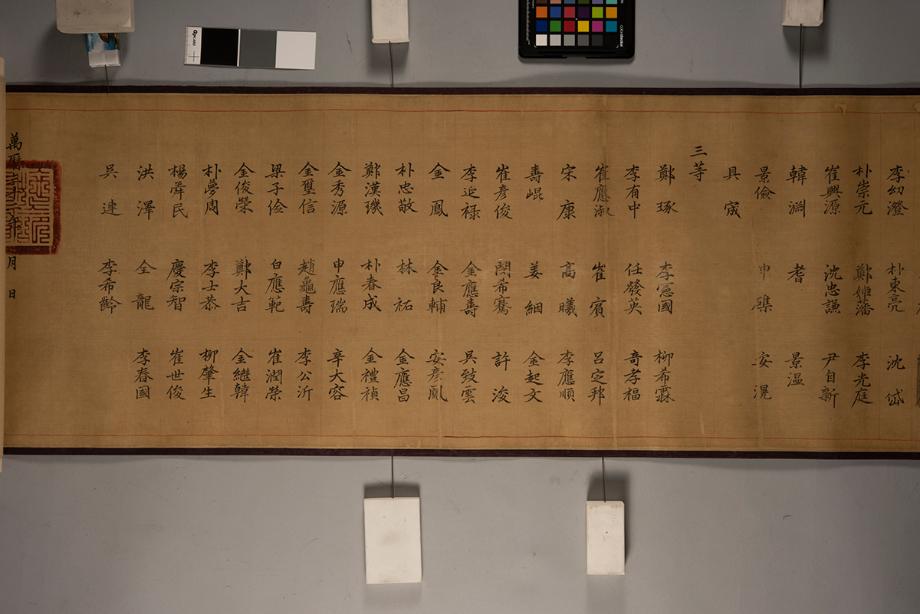

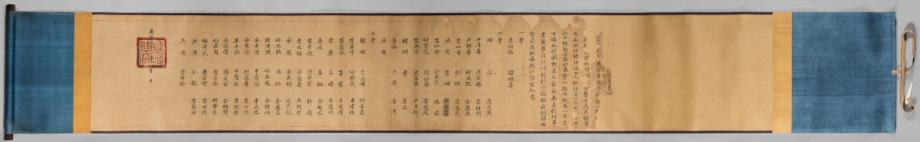

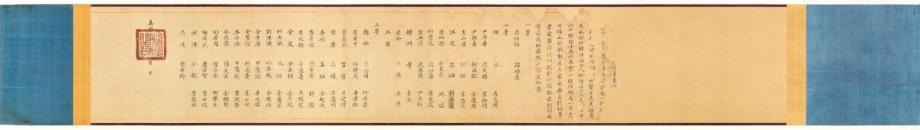

이공기 호성공신교서에는 공적 사례, 공신에 대한 포상과 특전, 공신의 명단, 사실증명 등이 차례로 기록되었지만 현재 앞부분이 손실되어 완전한 내용을 확인할 수 없다. 선조가 호성공신에 봉한 1등 2명, 2등 31명, 3등 53명 등 모두 86명의 이름이 수록되었는데 이공기는 3등 공신 53명 중 36번째로 등재되었다. 글은 당시 승지(承旨)였던 신지제(申之悌, 1562~1624)가 짓고 글씨는 당대의 명필인 한호(韓濩, 1543~1605)가 썼다고 한다.

『선조실록』 37년 10월 29일조에 호성, 선무(宣武), 청난(淸難) 삼공신(三功臣)에게 교서를 반사(頒賜)한 의식에 대한 내용이 수록되어 있고 같은 해에 호성, 선무, 청난 삼공신의 공신상을 제작하라는 왕명이 내려졌음으로 이공기 초상은 그 당시에 그려진 것으로 추정된다.

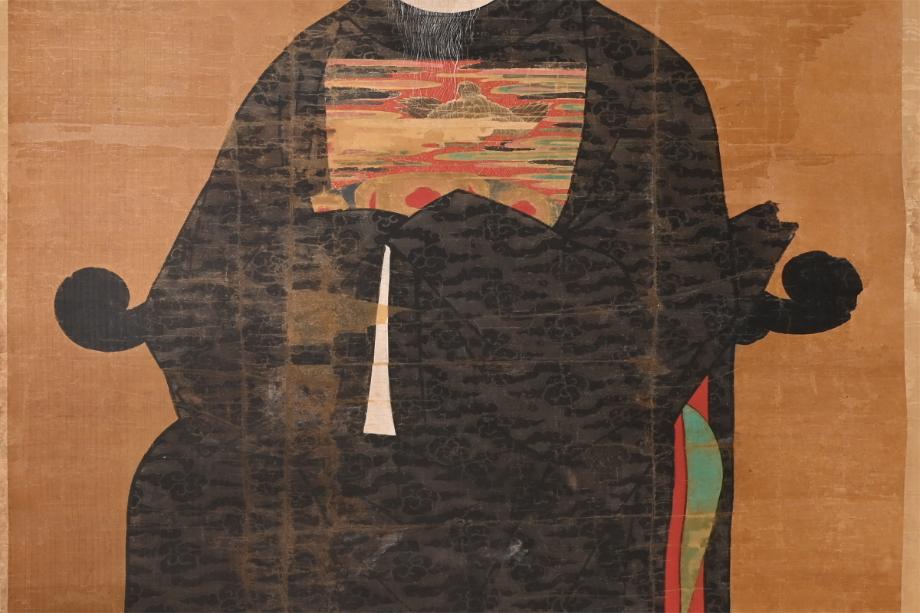

초상은 사모(紗帽 : 조선시대 문무백관이 착용하던 관모)를 쓰고 단령(團領: 조선시대 관리들이 입던 깃이 둥글고 위아래가 붙은 겉옷)을 입고 소매 안에서 두 손을 맞잡은 공수(拱手) 자세를 취하고 의자에 앉은 전신좌상(全身坐像)이다. 가슴에는 기러기와 구름 문양의 운안흉배(雲雁胸背)가 부착되었고 학정금대(鶴頂金帶)를 착용하고 있어 초상화가 그려졌을 때 이공기의 품계는 종2품관인 것으로 여겨진다. 단령은 깃이 깊게 파이지 않고 단령의 트임 사이로 붉은 첩리(帖裏: 상의와 하의를 따로 구성해 허리에서 연결한 형태의 겉옷)와 녹색 안감이 드러난다. 오른쪽 의자 손잡이 위로 세모꼴의 무(웃옷의 양쪽 겨드랑이 아래에 덧댄 부분)가 그려져 17세기 전반 초상화의 특징이 보인다.

얼굴은 옅은 담홍색으로 안색을 표현하였고 이목구비는 약간 짙은 색의 필선으로 나타내었다. 코는 음영을 넣지 않고 필선으로만 표현하였고 뺨과 법령(法令: 얼굴의 양쪽 코 끝에서 입술 가에 이르는 부위) 부분의 주름도 약간 짙은 필선으로 표시하고 얼굴의 튀어나온 부위에는 붉은 색을 살짝 칠해 입체감을 나타내었다. 옷주름은 굵기가 고른 필선으로 묘사하고 선염으로 옷감의 질감이나 주름을 표현하지 않아 조선 초기 공신상의 화법을 계승하였음을 알 수 있다.

이공기초상은 후에 채색을 더하거나 보수한 흔적이 없어 1604년에 제작된 원본으로 여겨지며 17세기 전반 공신상의 전형적인 형식과 표현기법을 보여주는 동시에 현존하는 유일한 의관(醫官)의 초상화라는 점에서 매우 귀중한 작품이다.

조선 중기에 활동한 명의(名醫)인 이공기는 본관이 한산(韓山)이며 선조년간(1567~1608)에 어의(御醫)를 지냈다. 임진왜란 중에 서울에서 의주까지 선조의 피난을 호종한 공으로 허준(許浚, 1539~1615) 등과 함께 호성공신에 녹훈되었으며 1644년(인조 22)에 종1품 숭정대부(崇政大夫)에 추증되었다.

이공기 호성공신교서에는 공적 사례, 공신에 대한 포상과 특전, 공신의 명단, 사실증명 등이 차례로 기록되었지만 현재 앞부분이 손실되어 완전한 내용을 확인할 수 없다. 선조가 호성공신에 봉한 1등 2명, 2등 31명, 3등 53명 등 모두 86명의 이름이 수록되었는데 이공기는 3등 공신 53명 중 36번째로 등재되었다. 글은 당시 승지(承旨)였던 신지제(申之悌, 1562~1624)가 짓고 글씨는 당대의 명필인 한호(韓濩, 1543~1605)가 썼다고 한다.

『선조실록』 37년 10월 29일조에 호성, 선무(宣武), 청난(淸難) 삼공신(三功臣)에게 교서를 반사(頒賜)한 의식에 대한 내용이 수록되어 있고 같은 해에 호성, 선무, 청난 삼공신의 공신상을 제작하라는 왕명이 내려졌음으로 이공기 초상은 그 당시에 그려진 것으로 추정된다.

초상은 사모(紗帽 : 조선시대 문무백관이 착용하던 관모)를 쓰고 단령(團領: 조선시대 관리들이 입던 깃이 둥글고 위아래가 붙은 겉옷)을 입고 소매 안에서 두 손을 맞잡은 공수(拱手) 자세를 취하고 의자에 앉은 전신좌상(全身坐像)이다. 가슴에는 기러기와 구름 문양의 운안흉배(雲雁胸背)가 부착되었고 학정금대(鶴頂金帶)를 착용하고 있어 초상화가 그려졌을 때 이공기의 품계는 종2품관인 것으로 여겨진다. 단령은 깃이 깊게 파이지 않고 단령의 트임 사이로 붉은 첩리(帖裏: 상의와 하의를 따로 구성해 허리에서 연결한 형태의 겉옷)와 녹색 안감이 드러난다. 오른쪽 의자 손잡이 위로 세모꼴의 무(웃옷의 양쪽 겨드랑이 아래에 덧댄 부분)가 그려져 17세기 전반 초상화의 특징이 보인다.

얼굴은 옅은 담홍색으로 안색을 표현하였고 이목구비는 약간 짙은 색의 필선으로 나타내었다. 코는 음영을 넣지 않고 필선으로만 표현하였고 뺨과 법령(法令: 얼굴의 양쪽 코 끝에서 입술 가에 이르는 부위) 부분의 주름도 약간 짙은 필선으로 표시하고 얼굴의 튀어나온 부위에는 붉은 색을 살짝 칠해 입체감을 나타내었다. 옷주름은 굵기가 고른 필선으로 묘사하고 선염으로 옷감의 질감이나 주름을 표현하지 않아 조선 초기 공신상의 화법을 계승하였음을 알 수 있다.

이공기초상은 후에 채색을 더하거나 보수한 흔적이 없어 1604년에 제작된 원본으로 여겨지며 17세기 전반 공신상의 전형적인 형식과 표현기법을 보여주는 동시에 현존하는 유일한 의관(醫官)의 초상화라는 점에서 매우 귀중한 작품이다.

These two cultural relics are the portrait of Yi Gong-gi (?~1605), a royal physician of mid Joseon, and the royal certificate issued to him in the tenth month of 1604 to certify that he had been honored with the title Hoseong Gongsin, or “Meritorious Subject of Royal Escort,” for his distinguished service in a time of turbulence.

Although part of the certificate has been lost, it contains the list of meritorious subjects including Yi, along with details of their services, the prizes and privileges bestowed on them, and other related information.

Yi’s portrait exhibits the characteristic style and techniques of the portraits of meritorious subjects made during the early seventeenth century; and it is highly regarded as the only extant portrait of a royal physician of Joseon.

Although part of the certificate has been lost, it contains the list of meritorious subjects including Yi, along with details of their services, the prizes and privileges bestowed on them, and other related information.

Yi’s portrait exhibits the characteristic style and techniques of the portraits of meritorious subjects made during the early seventeenth century; and it is highly regarded as the only extant portrait of a royal physician of Joseon.

1604年(宣祖37)の10月に李公沂(イ・ゴンギ、?〜1605)に下された功臣教書と王命によって制作され下賜された扈聖功臣肖像画である。

扈聖功臣教書には、功績の事例、功臣に対する褒賞・特典、功臣の名簿、事実証明などが順に記されているが、冒頭が欠落しており、完全な内容を確認することはできない。

肖像は、17世紀前半の功臣像の典型的な形式と表現技法を示しており、現在残っている肖像画の中で唯一の医官の肖像画であるという点で非常に貴重な作品である。

扈聖功臣教書には、功績の事例、功臣に対する褒賞・特典、功臣の名簿、事実証明などが順に記されているが、冒頭が欠落しており、完全な内容を確認することはできない。

肖像は、17世紀前半の功臣像の典型的な形式と表現技法を示しており、現在残っている肖像画の中で唯一の医官の肖像画であるという点で非常に貴重な作品である。

문화유산 상세정보

제 0304 호

유형 304, 한계군 이공기 호성공신교서 및 초상, 韓溪君 李公沂 扈聖功臣敎書 및 肖像

기록유산 > 문서류 > 국왕문서 > 교령류

유물 > 일반회화 > 인물화 > 초상화

유물 > 일반회화 > 인물화 > 초상화

사회생활 > 사회제도 > 문서 > 관(공)문서

문화예술 > 서화 > 회화 > 일반회화

문화예술 > 서화 > 회화 > 일반회화

조선시대

제천시

2009-09-11

-

전적ㆍ서적ㆍ고문서, 회화·조각>전적ㆍ서적ㆍ고문서/전적류/교서, 회화·조각/초상화

-

섬유

교서: 두루마리

-

교서 39×195㎝,초상 90×164㎝

1첩, 1폭

-

대표 소재지 공개

27137충청북도 제천시 의림대로47길 7(모산동)

소유 관리 점유 정보

참고문헌

한국한의학연구원, 2008,『제천약초 뿌리찾기와 한의약 문화연구』. [아카이브 > 학술자료 수록]

충청북도문화재연구원, 2017,『충청북도 지정문화재(동산) 정기조사』. [아카이브 > 학술자료 수록]

충청북도문화재연구원, 2022,『충청북도 지정문화재 정기조사 보고서 제천시편』. [아카이브 > 학술자료 수록]

이미지

동영상

- 자료가 없습니다.

음원

- 자료가 없습니다.

문서

- 자료가 없습니다.

도면

- 자료가 없습니다.

3D

- 자료가 없습니다.

원시자료

- 자료가 없습니다.